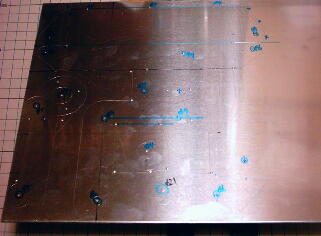

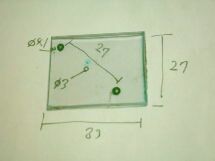

とりあえず、型紙に起こしました。これで決定しました。

寸法を書こうと思いましたが、後記の件があるので今回はその寸法を見送ります。

ここにたどり着くまで色々ためした型紙。

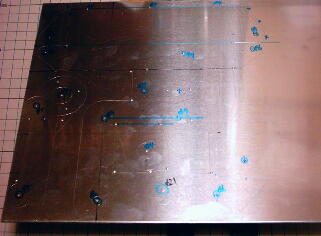

アルミ板に型紙を寸法を写します。使ったアルミは2mm厚。

型紙の上にポンチを当てて、穴位置を写します。ポンチ位置から罫書てゆきます。

罫書には、コンパスの針を使いました。

先にドリルで穴を明けて、糸ノコで切断。

折り目や内角には、ドリルで穴を明けています。内角がそのままだと、応力が集中してそこから亀裂が入るのを防ぐためです。

後はヤスリで仕上げます。バイス(万力)があると作業が速いです。

ヤスリは必ず押して擦ります。決して引かないように。して目詰まりしてきたらワイヤブラシで詰まったゴミを掃除します。

ひたすら削って削って削ります。アルミ材は柔らかいので作業は速いです。

罫書位置まで削るのに2時間程で出来ました。

ここで問題発生!。

曲げたときに角にRが出来るのですが、そのRの大きさが不均一の為に、穴位置がうまく合いませんでした。

仕方なく、キー穴と、メーター保持の部分を2分して、別々に作ることにしました。

修正した型紙。さらに穴位置が上手あわず、何度も削り広げるはめに。

別々に出来た物を塗装しています。塗料はアルミ材専用塗料です。

ここまで出来れば、後は組み付けるだけ。

アクリル板で風防をつけて、メーターに付属していたシールをとりあえず貼ってみました。(なんのシールかは意味がわかりません)

ピックアップ部は回転を確認できる様にして、トラブルが起きても、メーターかワイヤーかを見れるようにししてみました。(模様は気にしないでください)

3連ランプは、柿色がウインカー、緑色がニュートラル、赤がサイドスタンドに割り当て、ハイビームはまた次の機会にランプをつけることにしました。

最初は、柿色にウインカーとサイドスタンド、ハイビームを赤に割り当てようとしていたのですが、

サイドスタンドの極性が逆なので、柿色のランプが点灯せず、ハイピームは常時点灯してしまいました。

(ダイオードを入れればいいのですけど、めんどくさかった・・・)

まず、元々の配線がこのようになっています。

これは、インジゲーター部のみの配線です。メーター側の配線は不要なので、使用しません。

カプラーは直接インジゲーター部の線を切り、接続しました。

変更後の配線はこうです。

「NC」は何も繋がない事。先端を絶縁してあるだけです。

コネクター側のは線を抜いておく方がいいかもしれません。

メーター側のガソリン量のセンサー線は絶縁したまま放置します。

温度センサーは専用のジョイントに接続しますが、購入していないので、とりあえず送油パイプのゴムブッシュに、差し込んでおきました。とりあえず、温度はある程度みえる様です。

タコメーターは3回ブラグコードに巻いてみましたが、7000rpm以上指針が振れません。

どうやら、強化したブラグコードが問題のようで,ノイズを拾い、測定出来ない様です。

捲線を減らしてゆき、最終的にはこのようて形で落ち着きました。

巻いてません。インシュロックで止めてあるだけです。これでも十分拾えます。

配線は出来るだけ、プラグコードから離れた場所に配置します。(近くだとノイズを拾いすぎます。)

用品価格(店によって異なります。あくまでも目安に)

| 品名 |

使用個数 |

価格 |

| アルミ板(300×200×2) |

1 |

1155円 |

| アルミ用ラッカー(黒) |

1 |

1029円 |

| アクリル板 |

1 |

582円 |

| テスンレス・ネジ M4ナベ |

3(4) |

120円 |

| ステンレス・ネジ M4ヘキサゴン |

2(4) |

120円 |

| 水道パイプのエンドキャップ |

1 |

45円 |

| ボール紙(試作用) |

1(2) |

150円 |

| 合計 |

|

3221円 |

注記:

安く出来ている様に思いますが、実際は買ったけど使わなかった物や、買い足した工具、前からもっていた工具等の価格は入っていません。

それらを含めると、メーカー純正のメーターを余裕で買えます。

インプレッション

昼間では速度と温度アラーム(文字盤が赤く光る)は全く見えません。

バックライトの照明すら見えません。(純正のメーターも見えませんけどね)。

夜間はブルーに発光して綺麗なんですけど、昼間はダメですね。

あと、夜間のバックライトが少し眩しい位です。もう少し暗くても良いと思います。

逆にアラーム表示状態(バックライトが赤色)になると見た目に暗くなります。

照度が逆ならちょうど良かったのにと思います。

タコメーターの反応速度は遅い気がします。大体、1〜0.8秒ぐらい遅れて動く感じがします。

振動のせいか、指針も1000rpmほど常時振れてます。

高回転になると、プラグからのノイズも酷く、3000rpmほども振れる事があります。

対策として、途中にフェライトコアを入れて、線を3回巻くと驚くほど大人しくなりました。

同じような方法でノイズに困っているのなら、フェライトコアを入れてみるのも良いと思います。

ただし、巻きすぎるとIGノイズも吸収してしまい、指針が振れなくなってしまいます。

それでも、高回転時には振れが大きく出ます。

結局、CDIからIGコイルへと行く1次捲線側のコードに巻き付けました。

説明書では2次側ですが、1次側の方がノイズが乗らずに、安定した指針表示ができました。

たた、やっぱり7000辺りでフラツキが出ます。

操作スイッチは結構使いやすく出来ています。個人的には満足です。

ただ、ボタンが小さいので手袋で操作するのはつらいです。

また、しばらく使用してみておもったことは、まずスイッチの防水ゴムの耐久性が低いこと。

また、しばらく使用してみておもったことは、まずスイッチの防水ゴムの耐久性が低いこと。

同じゴムを使用している防振ゴムもそうです。野外で置いておくと、2年ほどでひび割れが発生してきます。

防水用に、シリコンシール剤を表面に塗ってみましたが、防水は出来ますがゴムの表面が劣化して剥離するので一緒に剥がれてしまいました。

次に、バックアップの不良。

次に、バックアップの不良。

このメーターは使用時の電源のみを供給し、時計や表示画面記憶等を行う部分は、電気二層キャパシタという、電池とコンデンサーの中間のような素子により駆動されています。

使用されずに放置すると、1カ月程度で放電してしまいます。

放電して、電気がなくなると、電源投入時のオープニング画面が、右写真のように、2つ目の○が上に上がります。

電源を投入して、しばらくすると充電されるため、使用していると元に戻ります。

ところが、今回はいつまでたっても戻りません。

色々操作してみると、電源を切って、数十秒程度なら時計が狂わないので、おそらくは電気二層キャパシタが不良ではないかとおもいます。

分解してみたところ、LCD基盤の裏側に、電気二層キャパシタがありました。

また、配線は表層(コンデンサーが乗っている側)にあるため、裏側からハンダコテを当ててもスルーホールの表面しか熱することが出来ないため、取り外すことも困難です。

LCDを取り外して作業するにも振動対策の為に足をボンドで固定しています。

交換の際には、電気二層キャパシタを破壊して取り外す覚悟で作業にかかった方が良いでしょう。

スペック的には、耐圧5.5v 0.1Fのものが取り付けていました。

ちゃんと電圧が戻れば、この通り表示も戻ります。

あとがき

型紙からアルミ板に写して、バイクに取り付けまで約1日半で出来ました。

塗装の乾燥に時間がかかりました。

下調べや構想、用品の準備等には二週間かかっています。

また、しばらく使用してみておもったことは、まずスイッチの防水ゴムの耐久性が低いこと。

また、しばらく使用してみておもったことは、まずスイッチの防水ゴムの耐久性が低いこと。 次に、バックアップの不良。

次に、バックアップの不良。