左が、XRに採用されているフィルター単体のもの。右がケースに入ったもので、自動車などでは広く普及しています。

交換はケース毎に交換します。

上の図で、「A」側からみたものです。真ん中にある黒い穴が、オイルの出口です。

図でいう、「D」の位置にあるものです。

単に、金属製の蓋をバネで抑えている構造で、ここにはオイル漏れを防ぐパンキン類は入っていません。

案外、強いバネでしっかり閉じているようですが、結構いい加減で冷間時の始動直後ぐらいなら平気でパコパコ開いているようなものです。

これはフィルターで漉しとるときに、圧力がかかりすぎるとその圧でフィルターが変形したり、破れたりしないように開く構造になっています。

この写真は、「B」から見た方向です。

このバルブ。手で1kgぐらいの力でこれだけ開きます。

計りがないので、正確には解りませんけど。

1kgで開くので、圧力が100kPaで開くかといえば、そうではありません。

フィルターの外と内での圧力差が100kPaでしればこれぐらい開くという意味です。

つまり、オイルポンプ側で600kPaかかってて、オイルフィルター通過後の圧力が、500kPa以下なら開いているという意味です。

「D」側面からみるとかんな感じ。

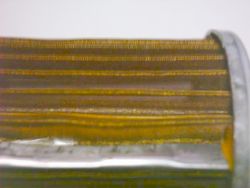

フィルター紙は、本体横に折り畳まれるような形で、全体を覆っています。

つづら折りにして面積を稼ぎ、通過する流量が多くなるように作られています。

これを、金属ケースとの引間をカッターで切ると、中身を見ることができます。

引き出してみると、ベロベロと長くでてきます。

長さは、1mぐらいになります。

所がコレ、全て使われているわけじゃないんです。

オイルは水同様に抵抗の少ないところを流れる癖があるため、どうしても、流れやすい所と、そうでない所が生まれます。

また、材質が紙(ヤシの繊維)の為に、どうしても変形がつきまといます。

このフィルターのように、全高が低い場合にはそうでもないのですが、高くなるほどそれが顕著に現れ、表面積を2倍増やしても、透過量が増えなくなります。

通常は綺麗に折り畳まれている状態でも、いざ圧力がかかってみると、中図のように、フィルター紙が潰れてしまいます。

そうなると、山の部分の裏同士が密着してしまい、その部分からはオイルが出にくくなるのです。

結局、襞の奥底でしか漉さない事になり、有効面積が2/3ぐらいになってしまいます。

透過量が多そうだと思って、長く折り畳まれたフィルターや背の高いフィルターではこんな落とし穴があるのです。

そこで、裏に目の荒い金網を敷きつめ、それと一緒にフィルター紙を襞状に折り込む事で、変形量を無くし、透過量を増やしたタイプがあります。

でも加工コストが高くつくので、どうしても高価になりがちです。

このフィルターもフィルター紙が潰れるのを防止しする為と、フィルター自体を形作る骨材としてパンチングメッシュの骨が入っています。

このように、フィルターの奥の方に溜まっています。もっと細かなゴミはフィルターの繊維の中に閉じ込められれています。

このフィルター紙を白いティッシュのようなものに押し当てると、そのゴミが良く見えます。

バイクの場合、ギアやクラッチも潤滑しているため、どうしてもこのような微細な金属粉が出やすい傾向にあります。

結構たまっているものです。特に厚みのある襞の山の部分によく付着しています。

これは山の部分が金属粉の透過に時間がかかるために残っているだけで、襞の奥では流量が多いために押し流されてしまっているからです。

さらに細かなゴミはほとんど素通りです。

正確にいうと、直径1μ以下のダストはゴミではなく有効な潤滑材として作用するみたいですけど

逆に、外から入った異物のようなゴミ(糸くずや砂粒)などは、エンジン下部のオイルパンの中にあるストレーナーに引っかかっています。

これはたまに分解して掃除しないか限り、その場にい続けます。

とはいっても、目詰まりするほども大量に付着しませんので、スラッジの発生する「種」になる程度の悪さしかしませんし。

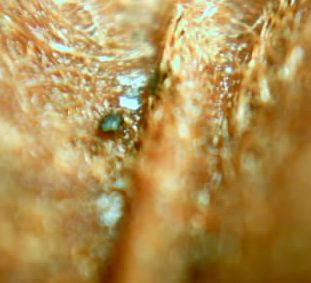

先程の写真をさらに拡大したのがコレ。

光学倍率なので、画像は綺麗ですけど焦点距離が短くて・・・。

これ、普通のデジカメで撮影した画像です。撮影方法は、カメラレンズに、虫眼鏡を当てて撮影してるだけです。

改造したカメラの場合、焦点距離が規定値外まで移動するので、こういった方法でもピントが合わせられるのです。

手前で黒く写っているのは、スラッジの粒。その向こうで銀色に見えるのが、軸受けに使われるメタル粉末です。

メタル粉末は、磨耗して発生しているのではなく、軸受けの端で、軸で叩かれることにより圧延されはみ出た端が剥れ落ちたものです。

こうやってみてみると、フィルターの繊維って結構荒いものですね。

使用したカメラは、コレです。

金属製の網(この場合は真鍮製)でできたフィルターです。バイク用には結構採用されているケースがあります。

フィルターというより、ストレーナーですね。これはガソリンみないなもので洗って再利用できます。

薄い金属網なので、うっすらと中が透けて見えます。

基本的な構造は一緒です。ただ、本当に浮遊しているゴミを取るだけで、細かなスラッジ類はそのままです。

オイルの容量が少なく交換時期が短いバイクだったのて、このようなフィルターで十分なのでしょうね。

カブのエンジンには、フィルターすらありませんから。

これも浮遊するスラッジが増えると交換となります。