バイクのバッテリーはエンジンを始動したりするだけと思いがちですが、実際はけっこう重要な部品で走行中のプラグの火花の強さにも影響がでてきます。

特に始動時には雲泥の差。そこて、常にバッテリの電圧を監視すべく、電圧計をつけようと思います。

チョイスしたのはこの電圧計。

6連のLEDによって電圧を表示するタイプです。

値段が手頃で、精度もよく、何よりもアナログ回路なので反応速度が速いのが特徴です。

何ボルトかは大まかにしかわかりませんが、バッテリーの電圧監視用途なら十分のスペックです。

デジタル表示はサンプリングの関係でどうしても反応速度が遅く、瞬間的な電圧低下が見えない事があります。

独自に調べたLEDの表示と電圧の関係です。最大電流値によっても変化しますので、あくまでも参考程度に。

[赤] [赤] [橙] [緑] [緑] [緑]

■ ■ □ □ □ □ 〜5.8V

■ ■ ■ □ □ □ 5.8〜11.0V

■ ■ ■ ■ □ □ 11.0〜11.8V

■ ■ ■ ■ ■ □ 11.8〜12.2

□ ■ ■ ■ ■ ■ 12.2〜12.5

□ □ ■ ■ ■ ■ 12.5〜13.5

□ □ □ ■ ■ ■ 13.5〜

※注、製品のばらつきや明るさにより、薄暗く点灯している時の読み取り誤差も生じます

取り付けには、シガライターのソケットをバイクに増設となりますが、あれって防水仕様がないんです。

そういうわけで、このメーターは直付けとなります。(メーター自体、防水加工しないといけませんし)

取り付けは、まず全面パネルを引き剥がします。(両面テープで貼ってあるだけ)

ネジを抜き、中の回路を取り出し、2本ある白黒の線をカットし、シガライターのコネクターを外します。

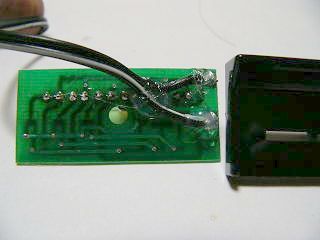

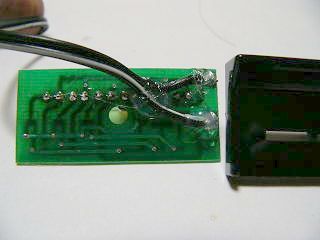

ちなみに、これが基盤。簡単な回路なので自作しても良いかも。

実質回路的には3段階しかなく、うまく部品の特製を利用して6段階にしています。

たとえば、赤色LEDと柿LEDとの点灯電圧の差を利用して、1段階作っていたりしています。

敬意を評して、自作せずに買いましょう(笑)

バイクへの取り付けはこのようになります。

リード線が短いので、コードを延長し、ホットボンドで固定しました。

別に、パテやシリコンボンドでも良いです。

必ず2個所、ハンダ付けした個所と、コード部を固定してください。

その後、コードを軽く結んで、抜け止め加工をします。

取り付け用アルミパネルを作り、ケースを固定します。

アルミパネルを作るとき、ボール紙でまず取り付けた個所の型紙をとり、穴位置や大きさ、サイズなどを細かく調整したあと、実際のアルミ板に転写すると失敗が少なくなります。

アルミパネルをボントで貼り付け、念のためビスで固定します。

ボンドが乾いてから、ドリルでコード用の穴をあけます。

この時、ケースの下ギリギリにあけておく事で、水抜き穴の役割もさせます。

完全防水が難しいので、入るがすぐにでて行くようにです。

続いて、防水加工を施します。

防水にはシリンコシール剤がホットボントで防水加工します。

スクーターにもつけました。

スクーターにもつけました。

電圧計、便利です。

取り付ける車種、場所、発電方式等により表示は変わりますが、XR250ではこのような動きになまりす。

始動前

■■■■■■

始動直後(チョーク併用)

■■■■■■

暖気後終了、アンドリング時

■■■■■ オレンジは回転数に合わせて点滅しています。(周期はかなり速いです)

走行中

■■■■■■

走行中 バッテリーの充電中

■■■■ オレンジと右端のグリーンが点滅

緑がすべて点灯する状態になるまで走行してから、エンジンを止めるとバッテリーの寿命が長くなります。

アンドリング中に、ブレーキや指示機等を動作させると、下の様になります。

■■■■■■

↑↓

■■■■■■

ブレーキを踏んでも変化が無かったりした場合、テールランプのバルブ切れ、もしくは、スイッチ不良が考えられます。

アイドリング中に、緑が全部点灯した場合は、常時点灯ランプ(ヘッドランプ、テールランプ、ナンバープレート灯)が切れている可能性があります。また、始動直後で発電機の温度が低い時もこうなります。

■■■■■■

スクーターにもつけました。

スクーターにもつけました。