そうなると、オイルの温度が上がらないため、燃焼時に発生し、クランクケースに侵入した水分が蒸発せずにいつまでも残ったままになります。

多少の水分なら、オイルの分散清浄効果により、乳化して金属が錆びたりしないように防いでくれます。その後油温が上がるとそれが蒸発して元のオイルに戻ります。

ところが油温が上がらないとどんどん水分がクランクケースに蓄積し、ついにはクランケース底に「水」として滞留する事態となります。

エンジンは燃焼時に水分以外にも未燃焼ガスや排ガス等もクランクケースに侵入し、それらがオイルを劣化させる原因となります。

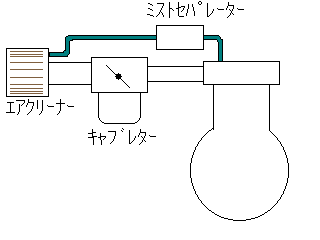

しかしそれを防ぐ為に、プローバイパイプがあり、エンジンの吸気による負圧で吸わせることにより効率よくガスを排出し、エンジンオイルの劣化を防いでいます。

クランクケース内部では、オイルが激しくかき回されているためオイルの飛沫も大量に漂っており、ブローバイパイプから一緒に吸い出されてしまいます。

そのため、吸気マニホールトにオイルミストが吸われないように、途中にミストセパレーターが取り付けられ、オイルと排ガスを分離する構造になっています。

自動車用では、ヘッドカバーの裏に迷宮のような空気路を設けて、オイルミストを除去したり、スチルウール等で分離する方法が撮られています。

大型のバイク等でも同様の方式を取っている場合もあります。

ジョルカブやXRでは単純に、小さなプラスチック製の空気室を設けているだけで、そのなかで止まらせてミストが液化するのを待ち、液化したオイルはパイプを戻ってクランクケースに戻る仕組みです。

するとオイルと混じりドロリとしたコンデンスミルク状のものになります。

これがブローバイのパイプを詰まらせて排ガスの流れを妨げエンジンオイルに大量の水分を蓄積させます。

そしてオイル交換時に、白濁したオイルをみてビクーリする事態となります。

ただ、長時間そのような状態がつづくようであれば、一度掃除しておいたほうがオイルもそうですがエンジン自体長持ちします。

シートを取外し、エアクリボックスを開いてアエクリーナーを取り外します。

クリーナーの台座は2本の10mmのネジで固定されています。これを外して、次にキャプレターを取り離します。

キャブレターとはゴムパイプを差してあり、外れないようにバンドで固定されています。

ところがこのバンド、ネジが横を向いているため普通ならカバーをすべて外さないと外れません。

写真でもわかるように、真横を向いています。

しかし、変速ペダル横のグリルを開き、小型のラチェットにドライバーをつけて緩め、後はスタビードライバーで回せばなんとか緩める事ができます。

その下にミストセバレーターがあります。これはクランクケースとエアクリーナーの台座とパイプで繋がっているため、これを切り離さないといけません。

パイプは針金のホースクリップで抜けないように固定されていますが、半周程回してひけばそのまま引き抜く事が手で来ます。

セバレーターの横にみえる水滴は、抜いたときセパレーター内やパイプにたまった水です。

これがミストセバレーター。

単に入り口が二つあるタンクです。当然中身はなにもありません。

軽くふってみると、中からこのような物体と水がでてきました。

オイルはすべて乳化してしまっています。

左が、エアクリにゆくパイプ。

右がクランクケースに繋がっているバイプです。

乳化したドロドロが詰まって、向こうがみえません。

これではクランクケース内の水分も抜けようがありません。

清掃が終われば元通り組み立てます。

ホースバンドの位置をこの位置にしておけば、次に清掃するときも楽に清掃が可能です。

ミストセバレーターの位置をパイプを伸ばして清掃し易い箇所に移動させる方法もありますが、ジョルカブの場合前方に伸ばすとオイルがクラックケースにオイルが戻らなくなるためNGよくありません。

後方ならいけますが、クランクケースの出口が前方を向いているため、何か方法を考えないと、ホースだけで取り回すとどこかで折れてしまいます。

とりあえずは、元通り戻す方向で、次回何か手を打ちたいと思います。